當(dāng)我們渴望真相的時候卻總是收獲滿目瘡痍,當(dāng)妄想忽卻真實的時候,虛幻和欲望卻讓人類更加痛苦,這就是生活的悖論。勿論任何民族,任何歷史階段,藝術(shù)家的職命與功用似乎就是在無休止的制造、發(fā)現(xiàn)、體驗和解碼,針對這個悖論。但是當(dāng)現(xiàn)代社會的精神創(chuàng)造走向產(chǎn)業(yè)化和模式化,當(dāng)物質(zhì)文明完全角力掉人文精神的時候,淵藪就遮蔽了我們的雙眼,于是,孤獨、真實和創(chuàng)造就成為了奢侈品。

我們當(dāng)然有理由發(fā)出這樣的疑問:到底怎么了?藝術(shù)到底怎么了?我們到底需要什么樣的藝術(shù)?有浮有降誠然是萬物的規(guī)律,所幸,在這個甚囂塵上的年代我們依然有發(fā)現(xiàn)追求純粹藝術(shù)和內(nèi)心藝術(shù)的“苦行僧”,他們用踐行去溫暖和振奮了這個麻木世界的同時,也忠告了我們堅持價值判斷與自我涅槃的必要性。藝術(shù)從未死去,真正的藝術(shù)家永遠年輕。在廣西首府南寧市的市中心,樓宇森立,巨大的鋼化玻璃在陽光下耀目,這個商業(yè)氣息濃厚的城市中心地帶竟然圍了一片水泊,水波湛綠盎然,很養(yǎng)眼,很漂亮,名字也好聽,叫做民歌湖。

就是在這里,我看到了張燕根最新一批的公共藝術(shù)。批評家在面對描述對象的時候,無論美言惡語,總是有捧場的嫌疑,既然終歸臻不破這道境,何必違心,不如直抒胸臆,把事情扯明白。我承認,張燕根的作品刺激了我的表達欲。眼下,公共藝術(shù)已然不是個新鮮的詞匯了,從世紀之交的慍熱到當(dāng)今城市化運動的推波助瀾,十年光景,中國公共藝術(shù)的發(fā)展貌似繁盛蓬勃,在筆者看來更像是一堆堆主義的空殼,一語難盡。理論的蹩腳,實景的虛偽,實際上所有的問題都可以概括匯集到一個本核的問題上:什么是公共藝術(shù)?公共藝術(shù)確切的概念是什么?

誕生于上世紀六十年代的美國,九十年代引入中國的公共藝術(shù),現(xiàn)在還糾纏于概念問題是不是很可笑?訕笑之余恰恰證明了公共藝術(shù)的特殊性和魅力所在,作為與社會性和公民權(quán)利息息相關(guān)的藝術(shù)門類必然會隨現(xiàn)實演進,絕不會一成不變,這是規(guī)律。但這能成為當(dāng)前公共藝術(shù)缺乏學(xué)術(shù)共識的借口么?喧囂了十年,只淪為了當(dāng)代藝術(shù)的附庸和粉飾城市化運動的噱頭,學(xué)術(shù)精英們都從自己的知識結(jié)構(gòu)和經(jīng)驗閱歷出發(fā)進行闊談,卻使公共藝術(shù)的社會認知愈發(fā)茫然化。

理論家們都鯁喉著一條原則,就是學(xué)術(shù)操守,可過分的操守卻導(dǎo)致了寧可夸夸不得冒進的怪現(xiàn)象,理論進展甚微!筆者認為,公共藝術(shù)的概念界定的難點在于公共性與藝術(shù)形態(tài)的結(jié)合問題上,從本質(zhì)上講這是一個無解的難題,比如說給“公共藝術(shù)”定名定性的這個行為本身就不夠公共,在這個瞬息萬變的時代,這種悖論只會愈加導(dǎo)致千口難調(diào)。所以,筆者的意見是沒有必要完全蓋棺定論,土壤和基石尚在發(fā)展中,上層建筑怎可能巍然不變呢。

但是我們又須警惕另一種極端化,作為公認的一門學(xué)科,泛泛化和宏觀化的思維態(tài)度勢必會戕害和耽擱公共藝術(shù)的前進發(fā)展,缺失定位和規(guī)則,只會愈發(fā)籠統(tǒng)和噪雜,對于領(lǐng)域發(fā)展而言顯然不是良性的,應(yīng)該有必要在大的框架結(jié)構(gòu)上取得共識,以便過濾和剔除,凝聚與釋放。公共藝術(shù)與城市雕塑和景觀藝術(shù)有著巨大的交集,卻絕非全然的并集。

當(dāng)下勿論在市政單位、學(xué)術(shù)界還是院校專業(yè)系中,公共藝術(shù)幾乎就是城市雕塑的同義詞,這是典型的歷史觀殘疾和實踐精神貧瘠的體現(xiàn)。公共藝術(shù)有著自身獨特的性征,因而具有鮮明的非他性,并應(yīng)該擁有具備自身的史學(xué)和方法論;避開社會學(xué)經(jīng)濟學(xué)等宏觀意義不談,從本體形態(tài)而言,公共藝術(shù)是互動性、啟迪性、在地性和實體性相結(jié)合的典范;

公共藝術(shù)從來就不是一個風(fēng)格的概念,更趨向于一種歷史觀。只有學(xué)術(shù)規(guī)范了,才有可能打擊羊頭狗肉一起叫賣、什么都跟公共藝術(shù)扯親戚的亂現(xiàn)象!通過經(jīng)緯線的過濾,公共藝術(shù)的概念起碼能走向清晰化,也就更有可能促向健康化,為我們更高度更從容的審視其發(fā)展做好了理論鋪墊。我記得王中講過一個例子:一個美國的公共藝術(shù)專家來到中國,游歷了大半個中國的城市后,接待方問他“中國的公共藝術(shù)怎么樣?

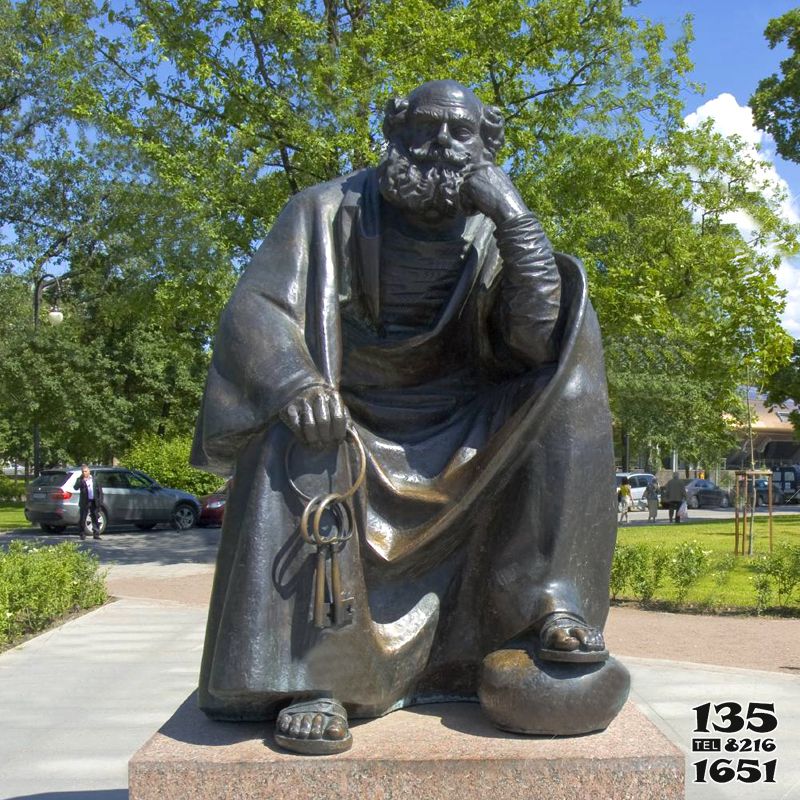

”老美反問說“中國有公共藝術(shù)么?”避談地域性和公共藝術(shù)制度法規(guī)的完善度,此中折射出一個尷尬而有趣的現(xiàn)象,中國太多的公共藝術(shù)只是室內(nèi)架上雕塑的直接放大,這沒有問題,關(guān)鍵還是“公共”的意識太過匱乏了!本質(zhì)上缺失“因地制宜”、“量身訂做”和“在地性”的意識!“雕而優(yōu)則公共”的藝術(shù)家有一個鮮明的共同特征:主觀色彩嚴重,驕奢,功課做的不夠,在角色轉(zhuǎn)換和意識更替上存在難度。

大家總是談公共,當(dāng)“公共”真正砸到腦殼上的時候,卻選擇了忽視,麻木無下限,原形畢露之余還言顧左右。當(dāng)作品從室內(nèi)移植到室外空間的時候,各種各樣的毛病開始出現(xiàn),不經(jīng)看,不耐看,有的作品剛落成三年五年甚至個把月就被拆除,勞民傷財!盡管此中也有政治人事的因素作祟,但筆者只是想強調(diào),在涉及到“高投資、多人群、跨時代”的公共藝術(shù)領(lǐng)域,有些藝術(shù)家功底淺薄,肆意妄為,麻痹疏忽,把公共藝術(shù)當(dāng)做了個人藝術(shù)觀念的試驗場,完全忘卻了“公共”一詞的厲害,與其說這是“職業(yè)惰性”不如說是“職業(yè)犯罪”。公共藝術(shù)被公認是解決未來都市文化中人類學(xué)美學(xué)問題的重要砝碼,是城市生態(tài)文明建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展的精神潤滑劑,故,培養(yǎng)提升該領(lǐng)域的創(chuàng)作隊伍質(zhì)量,嚴格篩選檢驗藝術(shù)家的綜合素質(zhì),完善制度、法規(guī)和流程的規(guī)范性,不僅是時代所亟需,更澤披深遠。

張燕根是專業(yè)的公共藝術(shù)創(chuàng)作者,之所以沒有用“公共藝術(shù)家”的名號冠之,正如上文所析,當(dāng)前專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)“公共藝術(shù)家”依然是一個尷尬的奢望和名不符實的職業(yè)角色存在,但無疑,張燕根是當(dāng)前國內(nèi)為數(shù)不多的最接近“公共藝術(shù)家”的藝術(shù)家之一。他的公共藝術(shù)為什么給人感覺不太一樣?為什么筆者認為南寧市的民歌湖雕塑群是一個公共藝術(shù)的正面典范和教材?不驕不躁,飽滿,有張力,視覺感很好,環(huán)境融入的很成功,沒有沾染“壞毛病”,舉重若輕,舉輕若重,這就足夠了。

綜觀張燕根的藝術(shù)履歷,我們分明感受到這位致力于公共藝術(shù)的藝術(shù)家的成長是多么的艱辛不易而又順理成章,從早期名噪一時的《天堂之樹》到《海豚門》到《比利時》再到今天的民歌湖環(huán)湖雕塑,從國外到國內(nèi),從神采奕奕到安靜沉穩(wěn),我們清晰的看到了一位藝術(shù)家的成長曲線和藝術(shù)語言的演進圖式,而難能可貴的是,所有的“長”和“進”都是藝術(shù)家一刀一槍披荊斬棘拼出來的榛果,用苦行僧似的勘研、親力親為的實踐譜寫出自己的美學(xué)風(fēng)貌。

透過張燕根的公共藝術(shù)作品,我們其實可以總結(jié)遴選出有關(guān)公共藝術(shù)的幾條大律:1,如果說,不管靈感和元素源于什么,“藝術(shù)”總歸是通過藝術(shù)家“制造”和“輸出”,有時候盡管也有甲方,但基本上是藝術(shù)家自我主導(dǎo)的主觀化產(chǎn)物;

但是,盡管也名為藝術(shù),“公共藝術(shù)”與前者有了霄壤之別,它的屬性是藝術(shù),但前提是“公共”,也就是說公共藝術(shù)作為一門特色的藝術(shù)門類具有獨特的規(guī)范和要求,它的目的、初衷和性質(zhì)始終是如何提高社區(qū)公共空間的美學(xué)質(zhì)量和公眾的精神生活層次,于此,一些過分尖銳和極端的形式就要退開,這與純藝術(shù)是有較大差異的。

所以,這個領(lǐng)域的藝術(shù)家必須在主觀表現(xiàn)和顧全大眾之間做好平衡,既不是妥協(xié)折衷以委屈藝術(shù)家的意志為代價,也不是打著前衛(wèi)和精英的旗號一意孤行、野馬撒疆,所以,公共藝術(shù)的創(chuàng)作原則就是“半服務(wù)性”,如何把握其中必須高度和諧的“點”或“值”呢?這很艱難。于此,又衍生出一個新的問題——警惕二元對立化,因為在公共藝術(shù)領(lǐng)域,個體觀念與公眾服務(wù)始終捆綁,藝術(shù)家在靈感來源和具體研析階段始終觀照著公眾反映和公共空間,二者相生相依,剝開對待反而走入了囹圄。

遍觀中外優(yōu)秀的公共藝術(shù)作品,我們會發(fā)現(xiàn),不察聲色的融合才是高級境界,乖張取巧只會徒增笑柄。所以,這是為什么奧本海姆說公共藝術(shù)是危險的。2,公共藝術(shù)的創(chuàng)作不僅是純藝術(shù)的研究,它擁有巨大的工作量。塔可夫斯基說過:“導(dǎo)演是這個世界上最艱辛的職業(yè)”,他需要調(diào)度和支配一切資源,協(xié)調(diào)一切關(guān)系,宏觀駕馭每一個步驟,票房和投資的壓力如同懸顱之劍,在保證最終作品完整度的同時將大量的精力耗費在了作品本身之外。公共藝術(shù)的創(chuàng)作就類似導(dǎo)演的工作,因為你面對的不是一個架上的小品,而是一份室外空間的綜合大工程,你需要對各方負責(zé),從實地考察和大批量的方案準備,到競標和協(xié)調(diào)甲乙方各方關(guān)系職責(zé),再到方案的貫徹以及面對施工過程中的種種不可預(yù)料的細節(jié)和羈絆,統(tǒng)籌兼顧各方資源與人力,再到最終成型作品的整合、驗收與保養(yǎng),最重要的是藝術(shù)家在整個過程中不僅對投資方、對自己的藝術(shù)理想負責(zé),更要對公眾需求和長久的城市生態(tài)文化負責(zé),因為一件公共藝術(shù)品是一個長期矗立的存在,而不是一朝一夕式的展覽。

3,為什么有的公共空間藝術(shù)品看起來局促小氣?有的卻很舒適熨帖與環(huán)境相得映彰?可見,公共藝術(shù)的創(chuàng)作真不是簡單活兒,對藝術(shù)家的厚度和綜合能力是一個很大的挑戰(zhàn)和驗收。這里就涉及到了形態(tài)學(xué)的問題。張燕根絕對是此中高手,他自己說道:“形態(tài)的考究應(yīng)該是公共藝術(shù)的第一要務(wù),形式大于內(nèi)容,觀念與附義要退為次要,因為在室外空曠視野中的標志物最忌諱陳設(shè)復(fù)雜的內(nèi)容,觀眾的視覺凝聚力往往非常概括和直接,所以我們的創(chuàng)作綱要應(yīng)該是去繁存簡,剔偽求真”,的確,形式簡單、功能與目的直接、造型飽滿和內(nèi)涵輕松的藝術(shù)才會令人感覺落落大方,賞心悅目,才會與環(huán)境的復(fù)雜性產(chǎn)生互補與共融,才頂?shù)米∪轿凰拿媪Ⅲw觀看,當(dāng)然也經(jīng)得住時間的洗禮。

可見,公共藝術(shù)家也必須是視知覺研究和社會學(xué)心理學(xué)的專家。4,同時,作為直接的操盤手,藝術(shù)家必須在背后做大量的功課,比如要了解該地域的民族成分和風(fēng)俗禁忌,地理地貌和氣候水文,經(jīng)濟政治背景和交通基礎(chǔ)建設(shè),人文背景和歷史文化底蘊等等,而且這種功課往往是隱性的,比較難完全掌握而且或許用不上,但是如果你麻痹大意,其中的一點往往會令你事倍功半甚至全程癱瘓。你必須是一個雜家,笑看風(fēng)云之時心中有天地。

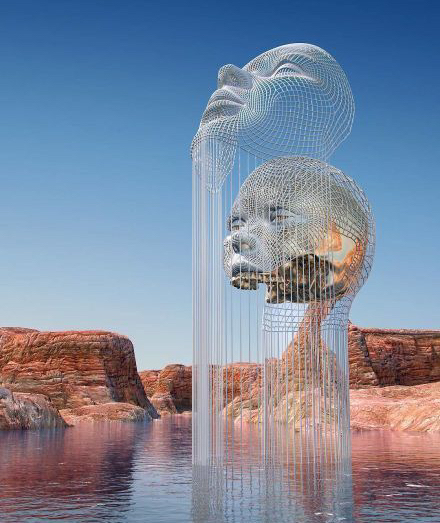

還是以民歌湖為例,周圍是高度現(xiàn)代化的CBD商務(wù)區(qū),中間是一片碧波蕩漾的人工湖,這已經(jīng)形成了現(xiàn)代與自然的碰撞對比,在這里點綴藝術(shù)品的目的無非就是緩沖高節(jié)奏的都市頻率,暖化和提升都市人的眼界與情操,所以應(yīng)該剔除歷史題材和政治化,放棄沉重涵義和具象表現(xiàn),拒絕“高、大、全”的象征性和紀念性的藝術(shù)語言,應(yīng)該打造出一片唯美而不失野性,抽象又不失真實的現(xiàn)代雕塑群,在鋼筋水泥的城市森林中間開辟出一片回歸本真的園地!

而且張燕根對作品的材質(zhì)感極為考究,他認為,對于一件作品而言,材質(zhì)感的重要性與造型和內(nèi)涵是并駕齊驅(qū)的,在機械、鋼鐵和玻璃等現(xiàn)代文明產(chǎn)物環(huán)繞的地方,張燕根喜歡擺弄那些敦厚拙樸的大理石和花崗巖作為材料,作品充滿了野性與分量感,與周圍環(huán)境產(chǎn)生了激越的碰撞、對比和互補,令人心有漣漪!所謂公共藝術(shù),此不皆然?

5,公共藝術(shù)家不僅是通才和雜家,其學(xué)術(shù)良知與人文意識也是必然要求,要有社會責(zé)任感和對人性本質(zhì)的感悟,要有愛意。這已經(jīng)超脫了藝術(shù)修為的層面,而關(guān)乎人品和大德。其實,豈止藝術(shù),人類文明歷史中各個行業(yè)各個領(lǐng)域,有所成者,哪一個不是悲天憫人、動大情得大愛,高屋建瓴觀照民族和人類。

話雖虛泛了點,但是在金元的社會,言行一致,堅持價值判斷,努力有意識于藝品與人品的統(tǒng)一,這樣的藝術(shù)家才會更坦然,才會頂?shù)米_擊和譏諷,才會愈發(fā)強健,才會真正得到藝術(shù)的垂青。這樣的藝術(shù)家才是有生機有前途的藝術(shù)家。可知,公共藝術(shù)是藝術(shù)中的技術(shù)活,技術(shù)中的藝術(shù)活。公共是前提,藝術(shù)是屬性;技術(shù)是保障,藝術(shù)還是根本。張燕根各個時期的公共藝術(shù)一直頗具口碑,如今觀賞民歌湖的這批新作,給筆者最大的感受是看到了一位成熟的中青年藝術(shù)家所必備的幾項素質(zhì):掌控力良好,個體符號成熟且擁有自己的美學(xué)主張,知識儲備豐厚和綜合能力優(yōu)良,有社會性、精神性和時代性的責(zé)任感與擔(dān)當(dāng)。

說到這,就必須提一提張燕根那獨具一格的藝術(shù)語言!張燕根也擅室內(nèi)架上雕塑的創(chuàng)作,他認為與公共藝術(shù)相比,架上雕塑盡管小且玲瓏卻是鉆研揣摩形態(tài)的極好方式,于玩物之間提高了造型修為,鍛煉和抒發(fā)了心性。張燕根的公共藝術(shù)以形態(tài)、視知覺和材質(zhì)感而遐邇,室內(nèi)藝術(shù)品的錘煉功勞不可忽卻。而我分明驚喜的發(fā)現(xiàn)了張燕根藝術(shù)中不自覺的現(xiàn)代主義特征——高度的美學(xué)自律,嚴謹?shù)脑煨涂季浚瑢μ搨巍⒏郊雍碗s枝的本能化排斥,極致的極簡主義和完美主義傾向,對抽象和精英主義的本質(zhì)上的熱忱…

在當(dāng)代藝術(shù)覆雨翻云的今日,尚還有這樣質(zhì)樸本分的碩果?新鮮!怪才!與其說他不擅長“事件型”藝術(shù),不如說他對附加和再現(xiàn)的冷眼看穿,因為“事件”勢必會辜負、遮蔽和損低藝術(shù)的本真,他不甘心成為主流價值標準的乞蟲,他要追求自己的“意”,“大意”!當(dāng)然這并不代表藝術(shù)家的社會意識淡泊,他的《對話》和《物質(zhì)與精神之間》,并不是強勢的口號喧囂,而是通過中國式的隱喻,于程式間歸化結(jié)果。

用張燕根自己的話說:我的藝術(shù)就是追求“大”,“大道”,“道大言真”,唯有“大”才可消融一切,才可葆存。一語戧破了現(xiàn)代性的奧秘。值得一說的是,藝術(shù)家個體的審美慣性和美學(xué)品味容易被歸劃為符號霸權(quán)或具備不思求變的嫌疑,但是張燕根對現(xiàn)代主義的恪守并非功利化的風(fēng)格產(chǎn)物,而是發(fā)自內(nèi)心的凝聚呈現(xiàn),無論在語言還是在形式,它已超出了學(xué)院規(guī)范,不再崇尚修辭和敘事,而是以新的方法探求新的形式、語言及精神內(nèi)涵,帶來了一種清新的藝術(shù)氣息——直觀、邃遠和拙氣。

他的偶像考爾德、戴維史密斯、路易斯布爾喬亞和米羅諸人在與符號和風(fēng)格的突擊戰(zhàn)中走完了一生,恰恰證明了“符號霸權(quán)”的偽命題。有人說詩歌和音樂是頂級的藝術(shù)形式,那是因為意境、抽象、律動和氛圍最靠近藝術(shù)的本質(zhì),去蕪存真,這再次證明了現(xiàn)代主義藝術(shù)的純潔性和純粹性!

羅斯科說過:好藝術(shù)是純粹的。實際上他揭露了一個被蒙蔽已久的真實同時也是顛撲不破的真理——藝術(shù)也是一門技術(shù)活兒!它絕對有高低級之分,它有“門檻兒”,你或者大感性,或者大理性,但總歸“增一分則多,減一分則少”。藝術(shù)的價值和源自社會的回報攝取,只能以自身的高度的天賦與嚴謹作為交換,肆意與妄為只是低級藝術(shù)的卑劣借口。

但是,藝術(shù)就是這么可愛,它永遠不死不滅,它永遠具備一種清洗過濾的功能,遲早將那些攻占了話語權(quán)和資源高地的既得利益、蠅營狗茍和沽名釣譽者掃入歷史的塵埃。還想自作聰明?想欺負無人參透?人在呢!在這個全方位革變的時代,相信真正的藝術(shù)家大有人在,隱市也好,隱野也罷,他們真實、誠意、敏銳和孤獨,他們是時代的金礦,卻挺起了藝術(shù)史的脊骨。張燕根在現(xiàn)實的公共領(lǐng)地和私人的內(nèi)心田野之間穿梭,在創(chuàng)造與收獲之間流連,與靈魂追逐,與野性擁抱,大肆大笑,終有所悟,終有所成!對其而言,“藝術(shù)”,始終就是那一座永明的燈塔,一位不泯的導(dǎo)師。