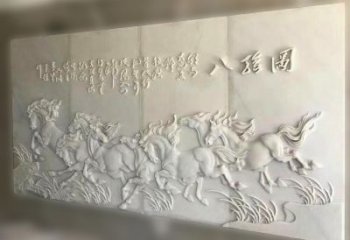

約始于公元前9000年的非洲巖石藝術(shù)。撒哈拉沙漠和南部非洲是發(fā)現(xiàn)較多的地區(qū)。東非也發(fā)現(xiàn)過(guò)這種藝術(shù)。根據(jù)風(fēng)格、技術(shù)、石垢的色澤、所表現(xiàn)的動(dòng)物種類、服飾及武器等差別進(jìn)行大體的分期和分類。分期和分類①古代水牛時(shí)期,以單獨(dú)動(dòng)物、大動(dòng)物群及絕種動(dòng)物的寫實(shí)圖像為代表,是古代狩獵生活的反映。②牧養(yǎng)公牛時(shí)期,大型的寫實(shí)家畜圖像,以風(fēng)格化的大動(dòng)物群圖像為代表,包括大批的公牛圖像,有點(diǎn)風(fēng)格化的細(xì)線刻,程式化的大型野生動(dòng)物圖像。

③馬時(shí)期,包括風(fēng)格化的人物圖像、馬拉的板車及大型馬車、鐘形樣式的服裝、風(fēng)格化的公牛及其他家畜圖像。④駱駝時(shí)期,在線刻的駱駝圖像中,以概括的幾何圖案居多。這一時(shí)期用簡(jiǎn)單粗糙技術(shù)刻成的小型晚期圖像,混合有題記和象征性標(biāo)志。撒哈拉巖畫阿杰爾高原位于離阿爾及利亞和利比亞邊界不遠(yuǎn)的撒哈拉中部。1932年,法國(guó)人布倫南在這里初次發(fā)現(xiàn)巖石圖像,當(dāng)時(shí)就報(bào)道了這一發(fā)現(xiàn)。

4個(gè)月以后,法國(guó)考古學(xué)家H.洛特和其他3名學(xué)者到達(dá)那里。他們確認(rèn)這里的彩色圖像和單色圖像具有重大的科學(xué)價(jià)值和藝術(shù)價(jià)值。洛特在深峽谷里工作了1年半時(shí)間,作了大量的臨摹,仔細(xì)地研究了所見(jiàn)到的巖畫。后來(lái),在1956~1957年,由法國(guó)畫家和攝影家組成的一個(gè)考察小組,在高原進(jìn)行了16個(gè)月的研究工作。1959~1960年,還有兩個(gè)考察團(tuán)在阿杰爾高原進(jìn)行過(guò)研究工作,每個(gè)考察團(tuán)工作6個(gè)月。

世界各國(guó)學(xué)者現(xiàn)在公認(rèn),阿杰爾高原是“世界上最大的一個(gè)史前藝術(shù)博物館”。洛特在談到考察感想時(shí)寫道:“作品以其豐富的想像力使我們感到萬(wàn)分驚訝,這里有數(shù)以百計(jì)的巖畫,成千上萬(wàn)件人物和動(dòng)物圖像;有的是單一的形象,而另一些則是完整的構(gòu)圖,有時(shí)也可看出描繪部族的物質(zhì)和精神生活的場(chǎng)面,它們?cè)诂F(xiàn)今業(yè)已荒涼的地方已渡過(guò)了好幾個(gè)世紀(jì)。”阿杰爾高原巖石圖像,小自幾厘米,大至6米。

大多數(shù)彩色圖像是用各種土色顏料繪制的,其中有褐色、紅色、淡綠色和黃色,還發(fā)現(xiàn)有白色和天藍(lán)色。圖像一層一層地畫在巖石上。有些地方,較晚期的作品畫得與早期形象相似。有時(shí)一些完整的場(chǎng)面在內(nèi)容上毫無(wú)任何關(guān)系卻彼此覆蓋著,有的多達(dá)12層。阿杰爾高原寫實(shí)巖畫的高度發(fā)展與畜牧部落的出現(xiàn)有著直接的聯(lián)系。

這一時(shí)期幾乎所有的牧養(yǎng)公牛時(shí)期圖像都是優(yōu)美的藝術(shù)作品。當(dāng)時(shí),牧人能夠準(zhǔn)確地表現(xiàn)出人物和動(dòng)物的特征。洛特認(rèn)為,阿杰爾高原巖畫風(fēng)格是和遠(yuǎn)古時(shí)期居住在阿杰爾高原的許多不同種族的部落有聯(lián)系的,從前至少有16種部族在這里居住過(guò)。巖畫中所表現(xiàn)的人物,很明顯是屬于不同部族的。

他們的服裝、人體比例及面部特征都說(shuō)明了這一點(diǎn)。阿杰爾高原巖畫“圣牡綿羊”繼牧養(yǎng)公牛時(shí)期之后,在撒哈拉還有一些不同類型的巖畫風(fēng)格出現(xiàn)。在有些巖畫作品中能夠看到與埃及藝術(shù)相似的成分。巖畫《雙角女神》就是如此。這是一個(gè)掌管五谷的女神,她頭上有羽毛飾帶,面部周圍有斑點(diǎn)狀帷簾及一片播撒種子的莊稼地。在牧養(yǎng)公牛時(shí)期較晚的巖畫中,出現(xiàn)了邁錫尼式奔馳的大型馬車圖像。這類圖像很可能是希臘影響從地中海沿岸滲透到撒哈拉的結(jié)果。這種巖畫的時(shí)期最早為公元前1650年,十分準(zhǔn)確查明馬在非洲出現(xiàn)的時(shí)間。

巖畫《射手的搏戰(zhàn)》就是在這之后出現(xiàn)的。這兩組射手為了爭(zhēng)奪一頭母牛正在進(jìn)行激烈的搏戰(zhàn)。在撒哈拉南部和西部,普遍盛行牧養(yǎng)公牛時(shí)期最后階段的藝術(shù)。僅在毛里塔尼亞和西撒哈拉就有100多處,共2000多件巖刻。盡管數(shù)量這樣多,但是題材卻非常雷同。有些地方能夠遇見(jiàn)大象圖像,這些圖像還有程式化的傾向。

在這一遼闊地區(qū)的巖刻中間,沒(méi)有任何能夠與費(fèi)贊或阿杰爾高原古代水牛時(shí)期雄偉的巖畫媲美的作品。在阿海奈特和霍加爾另外有兩個(gè)巖石藝術(shù)區(qū)域。阿海奈特巖刻在特點(diǎn)、風(fēng)格、技術(shù)和題材方面與撒哈拉巖刻有很多共同之處。這里沒(méi)有絕種動(dòng)物圖像,大型野生動(dòng)物巖刻也很罕見(jiàn)。大部分遺物屬于牧養(yǎng)公牛時(shí)期或稍后時(shí)期。

馬和駱駝的圖像居多。賈多和提貝斯提的巖刻與費(fèi)贊藝術(shù)有許多相似之點(diǎn)。像在費(fèi)贊一樣,在這里出現(xiàn)過(guò)巖石藝術(shù)的一些主要時(shí)期,其中包括最早的古代水牛時(shí)期。該區(qū)域的藝術(shù)特點(diǎn)是,在古代巖刻中有風(fēng)俗情節(jié)場(chǎng)面。在伊福拉斯高原已發(fā)現(xiàn)的巖刻所在地約有50處。

這里沒(méi)有高大的寫實(shí)的野生動(dòng)物圖像,不過(guò)有時(shí)在優(yōu)美的巖刻中間遇見(jiàn)過(guò)難以辨認(rèn)的程式化的犀牛圖像。有些風(fēng)格化的帶有蝴蝶翅膀耳朵的大象圖像表明,這些圖像出現(xiàn)的末年,約相當(dāng)牧養(yǎng)公牛時(shí)期的中期。在因弗里的山巖上,有鑿刻細(xì)膩的大象形象。離這個(gè)形象不遠(yuǎn),有一些運(yùn)用同樣技術(shù)和風(fēng)格完成的公牛圖像,這些公牛圖像和上述的大象圖像大概是屬于同一個(gè)時(shí)期的作品。牧養(yǎng)公牛中期巖畫“公牛和大象”南部非洲巖畫,主要分布在南非、津巴布韋、贊比亞及納米比亞的山區(qū)。這種描繪在不很深的洞窟和地穴壁上的彩色巖畫,是古老的土著居民,主要是布須曼人在幾千年的漫長(zhǎng)歲月中創(chuàng)作出來(lái)的。

但是,一些外國(guó)學(xué)者對(duì)南部非洲巖畫的分期還有不同的看法。有的人以現(xiàn)今絕種動(dòng)物為依據(jù),認(rèn)為最古老的南部非洲巖畫是公元前9000年創(chuàng)作的,而有的人卻認(rèn)為,現(xiàn)在所發(fā)現(xiàn)的巖畫只有幾百年的歷史。在漫長(zhǎng)的歲月里,巖畫層層覆蓋,形成了很厚的顏色層。底下幾層是用一種顏色,多半是用赭黃顏料畫出來(lái)的動(dòng)物側(cè)面像。后來(lái),巖畫逐漸采用兩種顏色作畫,并出現(xiàn)了宏偉的場(chǎng)面和合乎透視規(guī)律的構(gòu)圖。

大約從公元前2000年中期起,開(kāi)始出現(xiàn)多色巖畫,構(gòu)圖也更加復(fù)雜起來(lái)。在這一時(shí)期的題材中,一些風(fēng)俗性情節(jié),狩獵、舞蹈及休息場(chǎng)面極為常見(jiàn)。在表現(xiàn)休息的場(chǎng)面中,還能看到坐在茅舍旁的男人、女人和兒童等。布須曼人喜歡描繪人身獸首的圖像。這種圖像多為幻想中的生物和披著獸皮戴著動(dòng)物形象面具的舞蹈人形象。

有的化裝成各種野生動(dòng)物,手持弓和矛的動(dòng)物型獵人形象,或上身用羽毛作為裝飾,或頭部形似長(zhǎng)脖子的鴕鳥。一件在南非開(kāi)普省赫舍爾地區(qū)發(fā)現(xiàn)的描繪鴕鳥與偽裝鴕鳥的布須曼獵人的巖畫就是這類作品。有的是佩戴羚羊頭或公牛頭面具的人物形象。根據(jù)布須曼人的神話傳說(shuō),這種半人半獸圖像是作為圖騰來(lái)崇拜的。

羚羊形象在南部非洲多色圖像中極為常見(jiàn),這種形象為原大的單獨(dú)形象和不到20厘米的小型形象。有的也構(gòu)成巖畫群像或排成一長(zhǎng)列魚貫而行的動(dòng)物行列。它們之中有些作品是用準(zhǔn)確而優(yōu)美的線條表現(xiàn)出來(lái)的,合乎透視規(guī)律。南部非洲到處都有羚羊形象,其表現(xiàn)手法十分雷同,好像它們很可能與某種祭祀有聯(lián)系。早期的巖畫層完全沒(méi)有家畜形象,它們出現(xiàn)的時(shí)間較晚,是與身高肩寬的黑皮膚的人物形象同時(shí)出現(xiàn)的,估計(jì)所畫的這些人是從北方遷徙來(lái)的畜牧部落──班圖人。

一件最著名的南部非洲巖畫叫作《白婦人》。它是德國(guó)地質(zhì)考察家R·馬克在納米比亞西部布蘭德山的一個(gè)洞窟里偶然發(fā)現(xiàn)的。南部非洲巖刻的主要表現(xiàn)題材是動(dòng)物,如野象、河馬、犀牛、羚羊、長(zhǎng)頸鹿、斑馬等的單獨(dú)形象。這里的巖刻技術(shù)與撒哈拉的巖刻技術(shù)有些區(qū)別,這里經(jīng)常在刻出或鑿出的圖像輪廓內(nèi)刻出平行細(xì)線條或密網(wǎng)狀小坑,有的刻面好像砂紙一樣。因?yàn)槭怯檬乒ぞ哞彸傻模@時(shí)期的巖刻大概屬于新石器時(shí)代初期。在德蘭士瓦省西南部還發(fā)現(xiàn)一種粗底子巖刻。

這種巖刻的鑿刻手法,是把圖像的巖面鑿得粗糙些,或者選擇粗糙的巖面鑿刻圖像,而把圖像周圍的巖石磨光,再現(xiàn)了動(dòng)物毛皮那種毛茸茸的外表特征。可以確定,南部非洲的寫實(shí)的巖刻屬于新石器時(shí)代初期,而程式化圖像應(yīng)比新石器時(shí)代初期稍晚一些。