邯鄲古往今來孕育了許多叱咤風(fēng)云的英雄人物,演繹了無數(shù)風(fēng)云激蕩的歷史活劇,留下了星羅棋布的古跡文物和人文景觀,積淀了深厚璀璨的本土文化。叢臺(tái)區(qū)是邯鄲主城區(qū)的核心區(qū),因古趙國武靈叢臺(tái)坐落轄區(qū)而得名,是邯鄲文化的重要發(fā)祥地和聚集地。現(xiàn)在的叢臺(tái)區(qū)已成為兼核心城區(qū)繁華、城郊田園風(fēng)光、湖光山色秀美和文化底蘊(yùn)深厚的現(xiàn)代化強(qiáng)區(qū)。

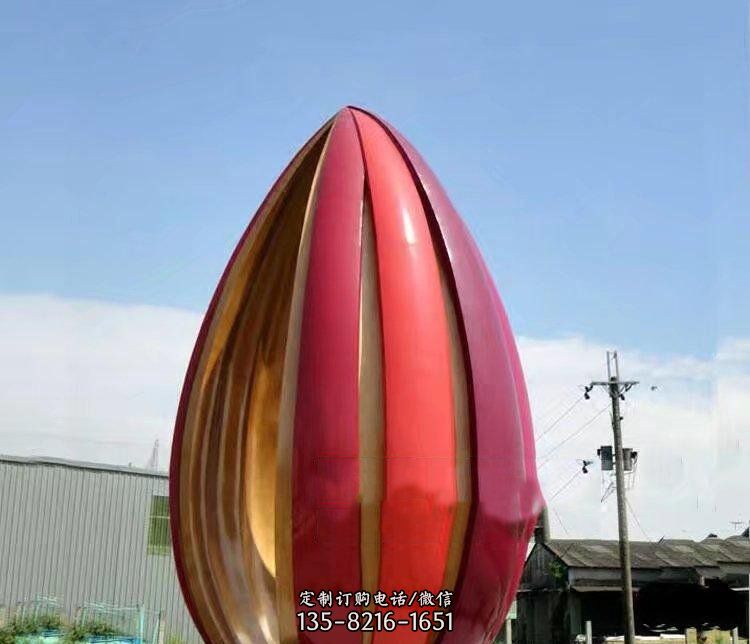

叢臺(tái)公園位于古城邯鄲的中心位置,步入南門,迎面而立的是一組高約11米的工農(nóng)兵塑像。工人一手高擎紅旗,一手揮動(dòng)向前;農(nóng)民一手高舉《毛澤東選集》,一手緊握鐮刀;解放軍戰(zhàn)士雙手緊握沖鋒槍。他們目視前方,威風(fēng)凜凜。這座雕塑與叢臺(tái)明清風(fēng)格的東大門遙相呼應(yīng),形成一道靚麗的風(fēng)景線。該塑像是邯鄲市繼晉冀魯豫烈士陵園內(nèi)烈士公墓東西兩側(cè)大型人物雕塑“八路軍”、“民兵“之后又一組大型人物群雕。這是一組在邯鄲建筑中屬于“文革印跡”的藝術(shù)作品。

它真實(shí)地記錄了當(dāng)時(shí)的社會(huì)信息和價(jià)值取向,打下了鮮明的時(shí)代烙印,反映出特定時(shí)期的時(shí)代風(fēng)貌。隨著政治風(fēng)云的變換和時(shí)代的變遷,雖然已顯得不合時(shí)宜,但卻凝聚著城市的記憶,可以讓人們更直觀地走近那段過去的歲月。2011年3月,邯鄲市政府根據(jù)國務(wù)院歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護(hù)條例,在第三次文物普查的基礎(chǔ)上,經(jīng)專家綜合評(píng)估論證,確定了邯鄲市第一批歷史建筑55處中,叢臺(tái)公園東大門內(nèi)的工農(nóng)兵塑像被列入其中之一。工農(nóng)兵塑像于1972年10月建成,高約11米。

由于基座西面漢白玉石板上刻有“1969年5月”的字樣,許多人誤以為塑像是這一時(shí)期建成的,原來基座上曾經(jīng)矗立的是毛澤東的塑像。按照當(dāng)時(shí)的說法是這樣的,底座為5.16米,寓意中央于1966年5月16日召開的中共中央政治局?jǐn)U大會(huì)議通過的《中國共產(chǎn)黨中央委員會(huì)通知》,當(dāng)時(shí)簡(jiǎn)稱“五·一六通知”。

塑像高度為7.1米,寓意7月1日黨的生日,二者加起來為12.26米,寓意毛澤東的生日。叢臺(tái)公園大門的毛澤東揮手塑像是于1969年5月1日建成。底座四周中間鑲有四塊漢白玉石板,其中三塊分別寫有臨摹林彪的題詞,隨著1973年9月13日,林彪事件發(fā)生之后,根據(jù)上級(jí)指示精神,在1972年4月中旬叢臺(tái)公園東大門內(nèi)的毛澤東塑像就被拆除了,只保留了一個(gè)5米多高的底座。后經(jīng)邯鄲市園林處和市政公用事業(yè)管理局研究和討論,確定了在底座上建工農(nóng)兵塑像。經(jīng)當(dāng)時(shí)的邯鄲市革命委員會(huì)批準(zhǔn)后,邯鄲市園林處和城建局聘請(qǐng)北京工藝美術(shù)廠張師傅等6人,于1972年10月中旬開始動(dòng)工,經(jīng)過20余天的緊張制作,在11月初建成了工農(nóng)兵塑像。

幾十年以來,工農(nóng)兵塑像經(jīng)受了風(fēng)吹日曬,依然很雄偉,邯鄲市園林局每隔幾年對(duì)其進(jìn)行保護(hù)和噴繪。叢臺(tái)公園的雕塑從1969年建立毛澤東雕塑變遷1972年的工農(nóng)兵雕塑,間接而有力地反映出這段特殊歷史期間的社會(huì)變革和發(fā)展,對(duì)后人具有深刻的教育意義。